行业新闻

中世纪的货币及标准有哪些?

欧洲地区西方货币(多图)

本文提供西方货币演变的感性认识,不作货币研究。

有非著名科普作者引用了本文,并未署名,请尽快私信我。知乎虽然免费,至少加一个名字好吗。

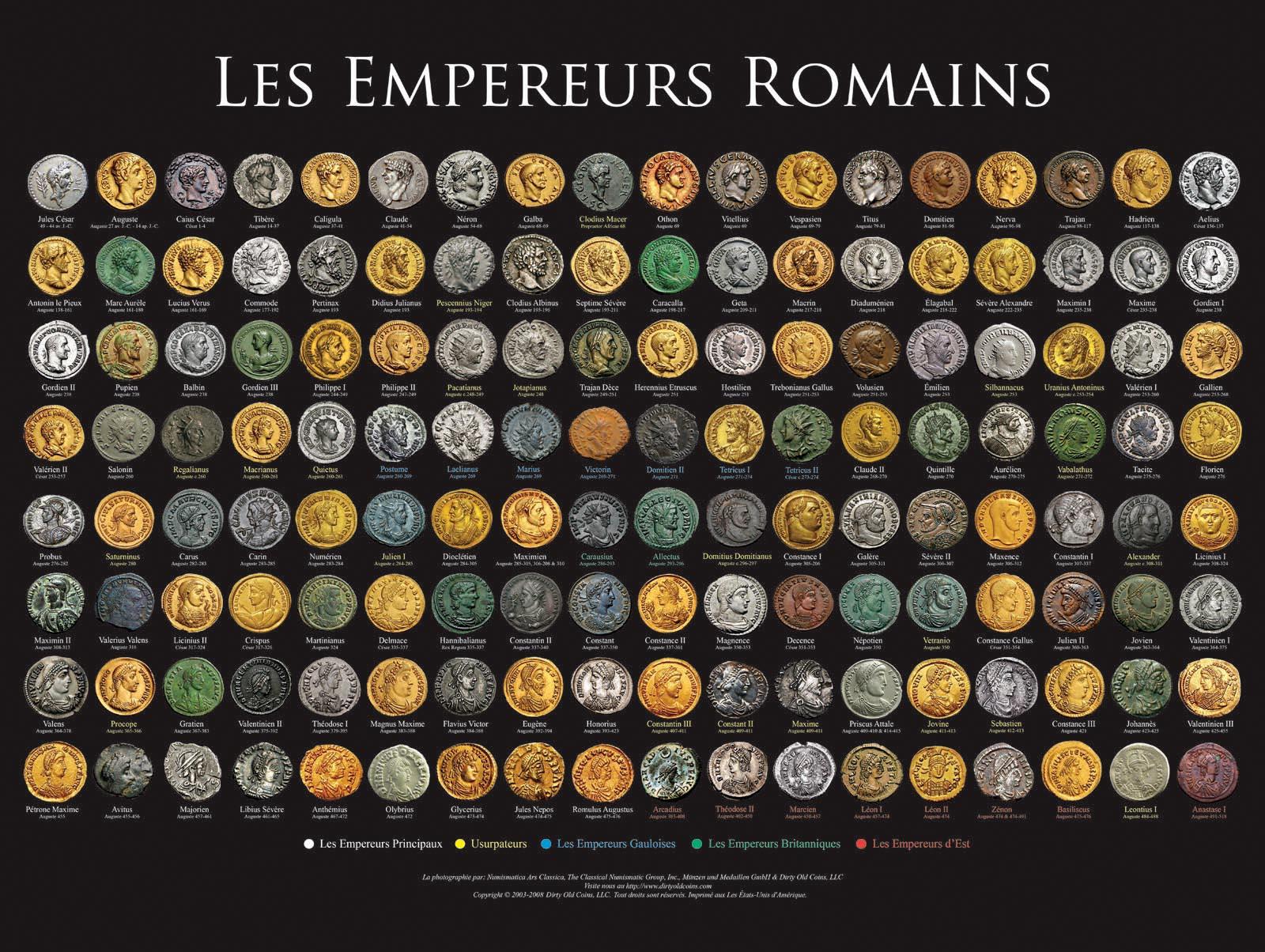

罗马城-200 AD 以前

古罗马城有前后两套货币系统,以公元前212年创立第纳里乌斯货币体系为分界线。新的体系改革没有废除旧的,两者混合使用。兼用其他辅币。

罗马前期货币体系,可称为罗马-坎佩尼亚双货币体系,本位币是铜币(Aes/阿司/阿斯),辅币有金币(Aureus/奥里司/奥里斯)、银币(Denarius/第纳里乌司/第纳里乌斯)。

配图:一些罗马货币

故事:要是看了本文就崇拜起罗马来,那别看了。罗马可不是什么好时代。罗马不倒,坑货不消。

同样,罗马就是罗马,不能类比成任何城市。

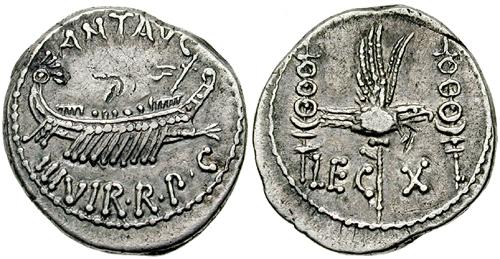

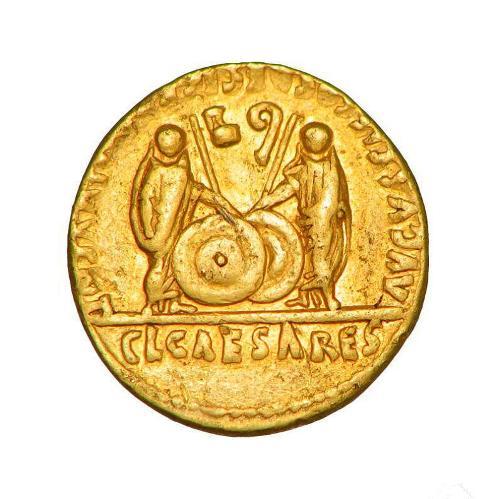

配图:罗马阿斯铜币

时间:约BC200或更早

图案:双面神 六分仪?

配图:第纳里乌斯银币

图案:安东尼 众人划桨开大船?

故事:安东尼加入罗马权力游戏,政治生涯起点是公元前54年当选罗马城财政代表。

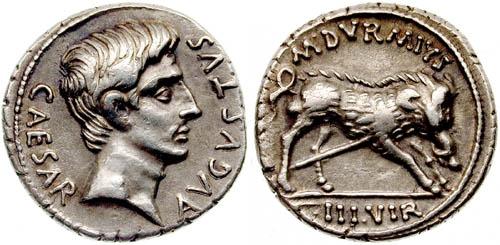

配图:第纳里乌斯银币

时间:公元60年

图案:著名的尼禄大兄弟,他的徽章是扔个球吗?果然被罗马城公民当球扔了。

配图:第纳里乌斯银币

配图:奥利司金币

图案:The Colluseum 223 AD斗兽场

故事:那时候还没塌

银币时代。第纳里乌斯货币体系的本位币是银币Denarius第纳里乌斯,辅助货币有银币奎纳里乌斯Quinarius、银币塞斯特提乌斯Sestertius(也叫Sesterce塞斯退斯)共两种。

下图 银币第纳里乌斯 81 AD 图案 多米提安 修造斗兽场那位 为什么巴西国旗上面站个猴?

下图 银币第纳里乌斯 图案 奥古斯都 泰特斯 全身神装 莎士比亚写过《泰特斯·安德洛尼克斯》的个人战斗力

下图 银币第纳里乌斯161 AD 图案 奥勒留时期的一位女性(对奥勒留就是写《沉思录》心灵鸡汤的那位 孔雀?那时候就知道孔雀了

下图 三世纪的奥里司金币

下图 3世纪的第纳里斯银币

罗马货币比例

金币Aureus奥里斯。Aureus是黄金的意思,拉丁语同源词有黄金、日冕、乳晕。

银币Denarius第纳里乌斯(德那留斯)。denarius拉丁语含义是 银钱,拉丁语词根是deni-十个。

denarius在中东和东南欧演变为货币第纳尔dinar,流行于约旦、伊拉克、阿尔及利亚、巴尔干半岛,在英格兰演变为便士Penny/Pence。denarius的拉丁语发音接近「第纳留斯」。

银币Sesterce塞斯特斯(Sestertiu赛斯特提乌)。

斯特斯银币在塔西佗的《编年史》中有提及。斯巴达克起义时,四个赛斯特斯 兑换一个大银币 第纳里乌斯。

传说埃及艳后的情人安东尼曾无力偿还200-300小银币的债务们,也许安东尼到埃及是求女王包养。

传说克拉苏有1个亿的小银币财产,有水分,因为罗马和印度、赛里斯(古代东亚)的年贸易总额才几个亿的赛斯特斯。西塞罗担任西里西亚总督时该区公共财政收入二百万赛斯特斯。

铜币Aes阿斯(As)。古罗马最早的货币就是铜币,是一个罗马磅重的青铜锭。

下图 罗马磅青铜锭 早期一个阿斯铜币的价值 等于 一个罗马磅青铜锭

铜币阿斯 ~

银币赛斯特乌斯 ~

银币第纳里乌斯 ~

金币奥里斯 ~

【重量单位】古罗马有罗马塔兰特talentum(词源古希腊语大天平,又译泰伦、塔伦)、罗马磅libra(词源古拉丁语小天平、天秤座、秤石)等。

相关数据:

罗马盎司uncia ~ 27.295克 ~ 1/12罗马磅

罗马磅 ~ 327.54克

罗马塔兰特 ~ 33公斤 ~ 100罗马磅

罗马金塔兰特 ~ 约38公斤

注意金银兑换比例不完全等于金银币兑换比例。

相关故事,前三巨头克拉苏种田发家只有300塔兰特,从政后迅速涨到了7100塔兰特。凯撒欠下过800塔兰特的债务,由克拉苏出面担保暂缓还债。一年后凯撒从高卢回来发了大财,不仅还清了债务,还替朋友还债,并出1500塔兰特在罗马修造建筑,甚至被海盗绑票时,海盗索要20塔兰特,他给了对方50塔兰特。当然他回到罗马后很快下令解决了这些海盗。

罗马货币兑换比例

罗马早期,1奥里斯金币=5.45-8克金子=25第纳里斯银币=100塞斯特斯银币=400阿斯铜币。(关于兑换比例成因,附录有详细讨论。

罗马货币币值范围

最昂贵货币值5.45~8g黄金,最便宜货币值0.014~0.02g黄金。

罗马货币含金量

奥里斯金币在恺撒时代重8克黄金,到了1世纪尼禄时代缩水到7.1克,到了3世纪初卡拉卡拉时代缩水到6.4克,最终到了3世纪末戴克里先时代,缩水到了5.45克。同时,第纳瑞斯银币在前3世纪重4.5克白银,到了1世纪降到3.8-4克。最小面额的塞斯特斯则由银变铜,共和国时期还是小银币,到了帝国时期从银币降成了铜币。

补充罗马早期货币

本文介绍中世纪货币。对比古罗马更早的货币介绍一些。

下图 古代货币金属条 图案 象 猪 也有牛

下图 贝壳形状铜币 价值约等于一个阿斯罗马磅的铜块 显然该铜币本身没有那么重

下图 贝壳图案铜币 某个亚平宁半岛上的古城邦 贝壳图案可能是向过去的贝壳致敬

下图 BC269-266 头像 狼 罗慕洛兄弟 ROMANO

下图 罗马帝国时期 金币 银币 铜币等

下图 古希腊银币 赫拉克勒斯绞杀涅墨亚狮子(奇美拉) 这头狮子住在奥林匹斯山以北 这图案也是日了狗了

201+ AD

1.种类,罗马发行苏勒德斯金币、阿根透斯银币、弗里斯铜币、迪纳厄斯小银币共四种。迪纳厄斯小银币因为成本太高,日后被快速制造的安东尼安镀银铜币/洗银币替代,尽管洗银币质量不如以前的迪纳厄斯。

2.兑换比例,罗马晚期,1苏勒德斯金币=1/60磅金=约等于4.5g金=10阿根透斯银币=40弗里斯铜币=1,000迪纳厄斯小银币。

3.币值范围,最昂贵货币值4.5g黄金,最便宜货币值0.0045g黄金。总体含量比上个世纪下降了2倍多,或许是精英人口外迁移民-经济危机的缘故。参见三世紀危機。注意表颠倒因果。链接中的后续政策一定程度上挽救了危机,又给老罗马的元老与公民们续了两个世纪。

三世纪初的苏德勒斯金币(成色尚足)

3世纪中期的迪纳厄斯银币(开始逗我)

3世纪末的安东尼镀银铜币(惨不忍睹)

301+ AD

1.种类,罗马发行苏勒德斯金币、斯力克银币、弗里斯follis铜币共三种。可以看出最小的迪纳厄斯小银币退出了市场。

2.兑换比例,罗马末期,贬值后的1苏勒德斯金币=1/72磅金=约等于3.75克金=24斯力克银币=180弗里斯铜币。

3.币值范围,最小价值货币为0.02g黄金,最大价值货币为3.75g黄金。大额货币相较于上个世纪下降了0.5倍。最小额货币价值看似回升,但实际上是因为上世纪的迪纳厄斯小银币退出了市场,人们改用弗里斯铜币作为最小币。尽管如此,这种改用后的铜币仍然继续贬值3.75倍。

4.生活使用,罗马居民常用阿斯铜币、塞斯特斯银币、第纳里斯银币,买菜洗澡看戏请客吃饭喂马劈柴乘船等。最高价值的苏勒德斯金币变得很难见到,一般只有在买船、买马、买房、买武器、买人时出现。部分小贵族、中小商人、普通军官与自由民一生中从未见过这种金币。不过罗马金币的使用范围却比之前扩大了,伴随着罗马-东方的贸易线路传播,甚至零星出现在越南的古海港中。

四世纪的苏德勒斯金币(工艺放水)

AD 401+

1.东西罗马分家后,货币标准沿用。但是两个罗马分了造币厂系统,分别铸造。

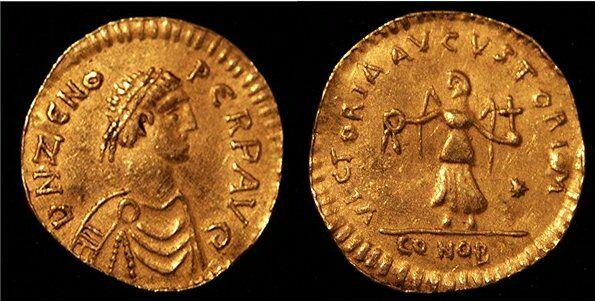

五世纪的苏德勒斯金币(不忍直视)头像是东罗马皇帝阿卡狄乌斯。

501+AD

1.种类,新罗马(拜占庭)发行苏勒德斯金币(solidus)、半西斯金币(semissis)、西斯金币(tremissis)。别名,苏勒德斯金币别称诺米斯玛nomisma、海披伦、珀佩、玛克斯或曼根。西斯金币别名特雷斯triens。

2.兑换比例,拜占庭的阿纳塔修斯(Anastasius I 491-518)统治时期,1苏勒德斯金币=2半西斯金币=3西斯金币=(罗马遗留货币) 24斯力克银币=48半斯力克银币=64德涅尔=192弗里斯。西欧国家同样采纳该币制。

ps.趣闻,1苏勒德斯金币此时仍值4.5g足金,而到了近一千年后的拜占庭末期,它只含10%金了。

4.币值方面,最便宜货币价值0.023g黄金,最昂贵货币价值4.5g黄金。拜占庭地区的货币已经恢复稳定。

5.生活使用,拜占庭居民普遍使用罗马遗留的铜币、半斯力克银币和新发行的小额特雷斯金币。

六世纪的拜占庭金币(当时精美,只因日后漫长岁月中磨损了)头像是阿纳斯塔修斯一世。

601+ AD

1.种类,西欧的法兰克墨洛温王朝与盎格鲁-萨克森王国开始发行特里斯金币。他们沿用了古罗马对苏勒德斯金币的称谓,即几个苏。这一称谓日后发展为英国的先令、法国的苏sou等。此时流通的第纳里斯由之前的半斯力克银币发展而来,日后发展为中世纪广泛使用的德涅尔(denier)。

2.兑换比例,20特里斯金币=1磅银=240第纳里斯。法兰克墨洛温王朝与盎格鲁-萨克森王国的规定相似。

3.币值范围,当时金银币价值比例约在1:50。而1磅银=270g银=5.4g黄金。这样一来最小价值货币为0.0225g黄金,最昂贵货币价值0.27g黄金。

4.生活,人们通常西欧经济终于从危机中恢复。现在看来,对西北欧来说之前的日子或许并不算危机。毕竟西北欧属于新开发地区,之前几乎没有经济。这一时期恰是这一地区开始繁荣的阶段。

七世纪墨洛温的金币(十分罕见)

701+ AD

1.加洛林王朝,规定240芬尼=1磅(银)。1磅约等于日后2马克重量,换算后的1芬尼约为0.0225g黄金。这一标准被日后的神罗沿用。

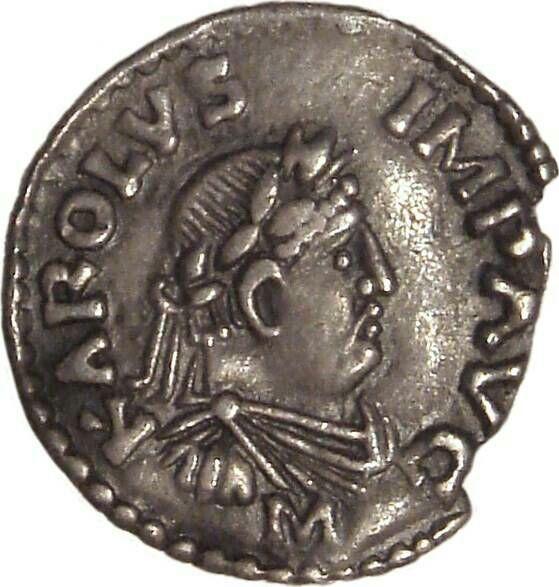

2.查理曼帝国,贵金属重新丰富,生产了数以百万计的迪纳里银币。1个迪纳里币值约在1.08g银=0.022g黄金。迪纳里也可以作重量单位,1古罗马塔兰特=32.5kg=30000个迪纳里。

八世纪加洛林王朝银币

801+AD

1.查理曼帝国,查理曼帝国进一步增加迪纳里中银的含量。这种迪纳里银币充满了整个欧洲(西欧、北欧)地区。

2.英国,进入英国的撒克逊人开始大量生产高品质银币。查理曼帝国甚至愿意与撒克逊人交换一些高品质银币,丰富货币体系。

3.拜占庭帝国,拜占庭的货币逐渐扩张,开始挤出在高加索地区流通的伊斯兰银币第拉姆,到了11世纪中期完全挤出。看来劣币驱逐良币不能完全套用,精美的货币还是受顾客喜爱。

九世纪的拜占庭金币(女皇?公主?)

901+AD

西欧一些伯爵自行铸造德涅尔币,有的成色特别好,有的成色特别坏。不过不完全是奸商,可能有工艺达不到的原因。

10世纪德涅尔银币

1101+AD

神罗规定160个芬尼硬币=1马克(黄金)。不久一个芬尼继续升值到0.84g黄金,成为了通行金币,整体比加洛林时期飙升了37.5倍。

12世纪神罗金币(一人拿一个大饼,两人拿两个大饼)

1201+AD

银币种类

1.威尼斯发行大额银币格罗索grosso,纯度0.965,重2.18克。其他意大利诸城邦纷纷开始铸造自己的大额银币。这种银币一定程度上比铜币使用更广。

2.法国发行图尔格罗斯币gros tournois重4.22克。「图尔格罗斯」中的「图尔」是铸造它的法国铸币厂的名字。

3.英国平均每年生产400-4000万枚银便士,同时在西北欧广泛流通。

金币种类

1.热那亚开始铸造名为热那维诺(genovino)的金币,均重3.5克左右,足金。热那亚铸造的这种「热那维诺」及它的1/4塔罗币(quartardlo)广泛通行于地中海和中东地区,可见诸意大利城邦发行的货币的确货真价值、童叟无欺。

2.佛罗伦萨开始铸造名为弗罗林(florin)的金币,该金币有意与热那维诺等重。佛罗伦萨的这种金币被西欧和北欧人接受了,成为日后大多数欧洲金币的原型。

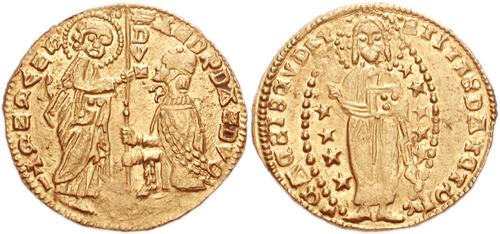

3.威尼斯发行了杜卡特金币(ducat),足金铸造,居家旅行必备良品,通行于西欧,且一直被沿用到1797年。

兑换比例

1.威尼斯发行的格罗索=24个德涅尔。这是最初的比例,日后有所变动。

2.意大利诸城邦和西欧各国之间,彼此铸造的银币与德涅尔的比价,基本固定在1:12左右。

3.一段时期内,法国的图尔格罗斯币与苏币(苏勒德斯)1:1兑换。

4.威尼斯的杜卡特金币、热那亚的热那维诺金币、佛罗伦萨的弗罗林三者1:1:1完全等价兑换。

十三世纪诸城邦共和国金币(教皇带你闷声发大财,忘记作死的战争吧)

13世纪杜卡特金币

1301+AD

种类

1.神罗仿照法国的图尔格罗斯币,开始铸造格罗申币(groschen),这种货币与之前的芬尼(德涅尔、便士)比价稳定。

2.法国想取代意大利城邦货币的地位,两度发行价值相当于两个弗罗林的西特币,均告失败。

3.法国不再作死,对抗不如合作,干脆填补货币空白,搞出个标准金币埃居(ecu),一下成功推行。埃居重4.079克,以后不断翻新改铸,一直使用到太阳王路易十四时代,三十年战争中因法国财政吃紧被贬成小银币。

4.英国1344年发行了贵族金币(noble)(诺贝尔?嘿嘿),重8.972克,价值6先令8便士,相当于半马克(金)和1/3磅(银)。

5.莱茵兰诸侯同盟统一了仿造弗罗林币的标准,统称莱茵盾,简称盾(guilden),音译古尔登,颇有今天欧元的味道。多年以后奥匈帝国等国家仍然沿用这个名字发行纸币。1盾含23又1/2克拉黄金,66盾=1马克,有意与佛罗伦萨的弗罗林保持等值。

兑换方面

1.法王卡佩王朝的腓力四世将图尔德涅尔贬值,比价重新规定为1图尔格罗斯=13又1/8图尔德涅尔。

2.英国新格罗特币约等于4便士,不过两者之间的比例是浮动的,并未规定成二级记账货币体系。

14世纪的莱茵古尔登盾金币(狂拽酷炫大花纹)

14世纪法国金埃居

图为15世纪查理八世时期铸造的金埃居。

1401+AD 莱茵盾的含金量固定为19克拉。

1501+AD 中世纪结束,大航海时代开始。德语区某邦(当时没有德国)一群土豪工匠,在给教堂冲压钢条造窗户时,捎带发明了螺旋冲压机。经过多方不断改进,造币速度加快,货币规模迅速增加。

Review 3世纪末,罗马因财政问题,黄金开始匮乏,货币质量有所下降。 6世纪,新罗马(拜占庭)地区经济趋于稳定,重新大量使用黄金。 7世纪,西欧小额银币纯度恢复了。 8世纪,全欧洲银币的质量、纯度恢复稳定。 9世纪,财富重新喷发,黄金货币纯度与币值飙升。 10世纪,各地领主自铸货币,尤其是银币,一定程度上干扰了地方货币市场。但总体飙升的情况未被改变。 12世纪,神罗货币重新以黄金为基准,信用价值重新稳定。 13世纪,一些意大利自治城市开始铸造标准金银货币。这些方便易用的货币很快在地中海周边流行。周边王国、公国、伯爵领、骑士团、骑士、庄园主、匠人公会纷纷仿效。 14世纪,神罗、法国、莱茵诸侯仿照意大利城市的金银货币,各自统一了货币标准。同时,英国自成体系的货币标准建立。

浩如烟海的中世纪货币,寥寥几千字,无法一一列举,从中选择特色货币作为代表,仅供参考。

Appendix 若诸位知友对其他货币感兴趣,分享一个以前写的回答:中国历史上出现过哪些通行货币?

Comment 谢谢诸位的留言,本文更新于2015.08、2016.02。

感谢Ivan Tchevski的留言,对话: 1.本文侧重于「货币标准」,即价值尺度,结合中世纪时代背景,简要解释为什么这样定值、币面为什么这样变化、当时如何流通、生活在中世纪的人如何看待货币、货币发行权变迁等经济文化问题,非专精于收藏与分类。 2.货币汉语译名有很多,经过斟酌,尽量选用了贴近原音的译名。收藏界译法建议查阅收藏工具书。 3.中世纪专指欧洲。阿拉伯不称之为中世纪。 4.没有加入俄罗斯等欧洲边缘地区货币。 5.亨利·皮雷纳也可以翻译为皮朗,他的丰富的研究著作引述颇广,尤其侧重于社会制度与人口变迁。《中世纪的城市》搭配他的论文集《城市和城市制度》阅读更佳。此外,他的中世纪破坏论不是唯一的中世纪研究观点,目前学界已经有连续理论、转型理论、晚期古代说与其N足鼎立。 6.《拜占庭币》的作者为李铁生,当然,搜一下 拜占庭币 也能找到。 7.Spink年鉴内容宽泛,且以高成色高价值货币、近现代货币(如维多利亚时代)为主。中世纪货币变迁建议参考同为Spink出版的《英格兰打制币》,更为专精一些;牛津的《The Wealth of Anglo-Saxon England》、《Coinage in Tenth-Century England》。

感谢红薯稀饭的留言,对话:

■金本位银本位是近代创制,之前各国一直有市场价格,不必等到近代。例如古希腊、古罗马都有约定俗成的金银兑换比,而且随着市场浮动。

■金币银币兑换比例可以和金银兑换比例不同,金币银币本身还有造币技术和合金技术(金银币掺铜)的因素在,帝国王国衰落造币技术也会下降。

■金银兑换比例受距离影响,且有新矿供给、旧矿枯竭的因素。

■金矿银矿在欧洲分布不均。金矿主要在几大半岛北部,如西班牙北部、希腊北部,北欧,如芬兰,西北欧,如苏格兰、冰岛、东欧,如克罗地亚。银矿主要在三大半岛南部,如希腊东南部、西班牙南部,北非,德国南部的萨克森地区,巴尔干的保加利亚、色雷斯。

貌似经常有用威尼斯银币做结算单位,因为威尼斯商业发达

拜占庭金币是最大标准吧,其他德国金马克,英镑,法郎金币,意大利,威尼斯金币就是看成色为主

大致上有这几套标准

君士坦丁体系

君士坦丁货币体系形成于君士坦丁大帝改革时期,一直非常良好地运转到10世纪末,到11世纪中叶君士坦丁货币体制在拜占庭国内寿终正寝,而在西欧继续运转。

君士坦丁货币体系有9种常见单位,8个面值的货币。

大致兑换关系如下

1/72罗马镑=1索里德/诺米斯玛=2塞米西斯=3特雷米西斯=180弗利=360半弗利=720德卡努米昂=1440彭塔努米昂=7200努米

罗马镑pound:重量单位,328.9克。

索丽德solidus/诺米斯玛nomisma:金币,4.5克,含金量95.8%左右(23k)

狄奥多西大帝时期发行的索里德金币

尼基弗鲁斯一世时期发行的索里德金币塞米西斯semissis:金币,半诺米斯玛

阿纳斯塔修斯一世的塞米西斯

特雷米西斯tremissis:金币,三分之一诺米斯玛

芝诺的特雷米西斯,因为非常小,所以显得雕刻粗糙

弗利follis:阿纳斯塔修斯一世之前为镀银铜币,10克,含银量4%,阿纳斯塔修斯一世财政改革之后为纯铜币,重22.5克,最大面额的辅币,相当于最小面额辅币的40倍,即40努米。

君士坦提乌斯二世的弗利

半弗利:弗利的一半,约合20努米

查士丁尼的半弗利

德卡努米昂decanummium:弗利的四分之一,意译即“10努米”

彭塔努米昂pentanummium:弗利的八分之一,意译即“5努米”

阿纳斯塔修斯一世的弗利和彭塔努米昂

努米nummi:最小面额的辅币

没找到图

关于其他的面值,除去以上常见面值的货币,拜占庭也时常会发行一些不常见面值的货币,最著名的如尼斯福鲁斯二世发行的西斯塔梅轮histameron,”剪边诺米斯玛“,相当于11/12诺米斯玛,但是又通过法律规定它和诺米斯玛等价,引起市民们的极大不满,约翰一世恢复了诺米斯玛的发行,而西斯塔每轮仅在此后间断发行过一些。

科穆宁时期,随着君士坦丁体系的崩溃,阿一重建了一套全新的货币体系。

阿一的新金主币称之为海培伦hyperperon,意为“高纯”【坠吼的】,其面值与旧索里德相仿。为了与旧金币进行区分,科穆宁体系下的金币都被做成了碗形。

同时西哥特与法兰克也在模仿罗马的君士坦丁体系下的货币

图为西哥特人仿铸的罗马特雷米西斯。

西部中古早期,其在流通领域的主导地位从黄金变为白银,法兰克人在墨洛温朝时始铸造一种新的迪纳厄斯银币。

在罗马三世纪,旧迪纳厄斯币经过多次贬值,已经退化成几乎不含银的劣质铜币,价值不足1/1000索里德新币,而这种新迪纳厄斯银币,虽然重量只有1.2-1.3克,但毕竟是货真价实的银币,在跌入谷底的黑暗时代中古早期里或可以勉为其难的担负起标准货币的使命。

加洛林朝的“矮子”丕平和查理曼大帝父子最终确定,新迪纳厄斯币由1/240磅纯白银铸造而成,这就是通行于整个中世纪的德涅尔币(denier)的词源和由来,英国的便士,德国的芬尼(pfennig)也正是这种银币在各地的异名。此后的5个多世纪里,它不仅仅是西欧的代表货币,也是唯一全欧通用的货币。

精神罗马人查理曼大帝发行的德涅尔银币

德涅尔在样式和重量上基本就是西欧尚存为数不多的特雷米西斯金币的银质翻版,根据金银1:12的“天然”兑价,不难得出这样的等式:1磅(银)=20特雷斯=240迪纳厄斯,另外,虽然在今天我们比照罗马帝国的金币标准,将西欧出土的小额金币称作特雷米西斯,但在当时,它们仍然名不副实的沿用着索里德的名称,构成了后来法国的“苏(sou)”,英国的“先令”等的词源;而拉丁语“磅”,也正是法国的“利弗尔(livre)”,意大利的“里拉(lira)”等标准货币单位的由来。自此,统治西欧近千年的货币换算标准关系建立了起来。

在法兰西,它是1利弗尔=20苏=240德涅尔。

在英国,它就是1镑=20先令=240便士。

需要注意的是,利弗尔(磅)虽然被用作最高级的货币计量单位,但在现实的流通中并没有如此重量级的金银铸币与之对应,只是纯粹用于记账而已。与之相似的还有马克(mark),这是个日耳曼的重量单位,2/3磅即8盎司,约合250克,因诺曼人在欧洲的扩张而普及。不难算出,1马克重量的白银可铸160个德涅尔,这也正是作为货币单位的马克所表示的价值。

受罗马铸币传统影响的不仅是中世纪西欧,还有伊斯兰世界。在阿拉伯帝国,长期通行着两种货币,第纳尔(dinar)和迪尔汗(dirham)。

第纳尔从词源上很明显来自迪纳厄斯,不过在阿拉伯语里已经没有了“十”的含义,而变成了单纯“钱”的意思,质地也不再是银,而是一种完全仿制罗马索里德的金币,重4.25克,迪尔汗则是一种3克左右的银币,名字来源于希腊德拉克玛。

两种铸币自倭马亚王朝阿卜杜勒?马利克哈里发时开始,在大马士革铸币厂制造,并随着8世纪阿拉伯海盗和商人的足迹进入欧洲。不过阿拉伯一直存在白银短缺的问题,金银比价甚至达到1:8,这样第纳尔和较轻的迪尔汗倒也维持在了1兑12的比例上,后来随着消耗,迪尔汗越做越小,两种铸币的对价也就1:15,1:20,1:22一步步跌落下去。

加洛林朝早期的德涅尔

英格兰,无论是盎格鲁萨克逊时代还是“诺曼征服”之后,国王一直都有能力管控全国的铸币厂,或许只有斯蒂芬和玛蒂尔达战争时期短暂除外,从而保证便士币的重量和含银量,英格兰货币也因此具有很高的国际声誉。

法国卡佩朝早期教俗两界的封建领主们自行其是的铸造成色不同的德涅尔币,并让它们在经济竞争中自由成长,从而形成了多种有代表性的地区货币:借由开办有极具国际影响力的香槟大集市,香槟伯爵在普罗万发行的普罗旺斯涅尔成为法国东部,甚至通行至低地和北意大利的货币;而法王在聚合领土,加强王室绝对权威的过程中推行的巴黎德涅尔,也成了法国北部大部分地区的通用铸币。

英国国王亨利二世发行的便士币,由于英国王室对铸币和货币进出口的严格管控,英国的便士币在百余年间都不曾明显贬值。

马恩河畔的拉尼(Lagny-sur-Marne)、普罗旺斯(Provins)、特鲁瓦(Troyes)和奥布河畔巴尔(Bar-sur-Aube)在12-14世纪每年六次轮流举办国际性的贸易大集市,因四城都位于香槟伯爵领内,统称香槟大集市。藉由集市的推广,普罗旺斯德涅尔风行一时,特鲁瓦的度量衡标准更是沿用至今,构成了金衡制(Troy Weights)。

不过,最终成为法国国家货币的既不是普罗旺斯也不是巴黎的德涅尔。1204年,腓力奥古斯都大破英王与神罗的联军,收回了诺曼底、安茹、曼恩等金雀花家族在法国北部和西部的大片领地,并废除了当地的独立铸币权,将铸币厂归入王领的直接统辖之下。

但是,腓力并未在这些地区强行推广他的巴黎德涅尔,而是沿用了当地的图尔德涅尔(denier Tournois),它由圣马丁修道院在图尔铸造,因币值较小但成色保持较好而受到使用者的偏爱,很快巴黎也开始仿制。

13世纪末,法国国王腓力四世迎娶香槟女伯爵让娜,兼并了香槟伯国,从此普罗旺斯也铸造起图尔德涅尔。与此同时,国王还颁布法律,让封建领主们保留铸币权的同时却限定“封建”的铸币只能在发行人的领地内使用,从而完全杜绝了其他铸币对图尔德涅尔的挑战。

法国国王路易九世发行的图尔德涅尔

当卡佩诸王努力在为法国建立一种全国货币体系时,当金雀花王朝重新确立起英国货币在重量和质量上的保证时,神圣罗马帝国却展现出一幅完全不同的图景:帝国西部的莱茵兰、洛林、法兰克尼亚、阿勒曼尼以及巴伐利亚这些在经济和政治形态上更加“西欧”的地区继续发行着普通的德涅尔(芬尼)币;而东部沿波罗的海伸展的经济欠发达地区则铸造着一种像纸一样薄的芬尼币,它们比普通德涅尔轻得多,价值也非常小。受它的影响,匈牙利、波兰、西里西亚和波西米亚也铸造起这种劣质银币代替了原来较重的德涅尔。在这个混乱的时代,帝国的货币种类繁多,层出不穷,但大多无足轻重,没有什么影响力。

尽管西欧诸王国和各地区在银币的铸造上有着如此大的差异,但我们一定不要认为这些货币在使用上也有着地域性,发行和流通毕竟是两个范畴。很少有统治者能杜绝自己的良币外流,或阻止外来的劣币渗透,当然,他们更不会拒绝推销自己的劣币,套购外国的良币。于是外国货币和本国货币的混合流通在欧洲各国都是普遍的规律。中世纪盛期的法国至少同时在使用近200种货币,而尼德兰、意大利这样商贸繁荣的地方,货币种类可以高达400种以上。这些重量不一,价值混乱的银币,还有毫无广泛信誉可言,仅限地方使用的小额青铜辅币。

中世纪盛期开始,西欧的贵重金属货币也开始爆发式的增长,以法国为例,路易七世时代估王领年岁入计为20W利弗尔左右,约合118.5W罗马索里德,腓力奥古斯都执政初期估计年入22.8W利弗尔,约合135W罗马索里德,后期则高达43.8W利弗尔,约合259.5W罗马索里德,路易九世估计岁入为25W利弗尔,腓力四世估计后期岁入达到200W利弗尔。

当然这组数据中有几个问题,首先,腓力四世的两百万利弗尔是有通货膨胀的因素在里面的,在腓力四世时代,由于腓力四世采用恶性通货膨胀的政策,苏的价值贬值了三分之二,德涅尔的价值贬值了40%,苏和德涅尔的兑换比值也出现了变化,由此折合成利弗尔来看,腓力四世的王领岁入应该在一百二十万标准利弗尔左右,约合711万罗马索里德。

其次,路易九世的岁入情况在前后数据中显得特别的异常,腓力二世前法王已能收入二十余万利弗尔,腓力二世发展了法国经济,并使王领面积翻了两番,因此在岁入数据增长中体现的也较为合理,然而圣路易在获得了南方大量领土使王领大幅扩张、并使经济继续快速发展后,岁入仍然只有25W利弗尔,不太符合常理,与其后的腓力四世收入更是相差悬殊,即使说这是前期未扩大王领时较低的收入亦难以解释,那可能是圣路易降低了税率?不得而知,不过还有一组数据,估计1260年圣路易有360W利弗尔岁入而腓力四世有1080W利弗尔,我猜测这应该是利弗尔大贬值后的数据。

不然这两个数据就太过骇人听闻了,而且这组数据出现时候所在的书篇幅也在15-16世纪这个利弗尔大贬值的年代)当时利弗尔应该已经贬值到相当于金弗罗林的程度,即相当于42g白银,甚至可能更低一些,这样换算,圣路易大概有280W罗马索里德左右的岁入,腓力四世的收入则有840W诺米斯玛左右的岁入,这样圣路易的岁入数据相对合理一些,腓力四世的岁入也与之前算的相差不大。

八世纪以来,随着西部与东部的经贸交流愈发稀少,金币也愈来愈少见,虽然在南意大利西西里等地依然存在不少的金币流通。罗马帝国与阿拉伯人的金币占据着地中海金币圈的主导地位。

而到了十一十二世纪随着罗马人与阿拉伯帝国的国势衰退,索里德与第纳尔急剧贬值,西欧国家也逐渐开始构建自己的金币体系。

1231年神罗皇帝腓特烈二世在西西里的巴勒莫与布林迪西开始铸造著名的腓特烈奥古斯都金币

腓特烈奥古斯都金币重达5.8g,含金量约为百分之85左右,不过发行量并不算高,在腓特烈去世之后,这种金币也就停止了进一步发行。

1252年,热那亚与佛罗伦萨开始铸造自己的金币。其中热那亚的为热罗维诺genonvino,佛罗伦萨的为佛罗伦florin。

1284年,威尼斯也开始发行自己的金币——杜卡特ducat,它与佛罗伦与热罗维诺等值,在接下来数百年里伴随着意大利城邦的商业扩张风靡整个地中海。并被大量广泛的仿铸,在最后形成了佛罗伦与杜卡特二分天下的格局。

从上至下分别是热那亚的热罗维诺,佛罗伦萨的佛罗伦,威尼斯的杜卡特金币

热罗维诺金币的正面图案象征着热那亚城堡

佛罗伦的正面图案为佛罗伦萨市徽百合花与圣人施洗约翰

杜卡特的正面图案设计则与威尼斯的格罗索银币一样,只是变成了站着的耶稣。

佛罗伦与杜卡特面值=20威尼斯格罗索=1贬值后的法国利弗尔

此时1利弗尔=20苏=240德涅尔的兑换体系有了新的变动。

即1杜卡特/佛罗伦=20威尼斯格罗索=240德涅尔

在13世纪,西欧各国都尝试大量发行自己的金币,比如英国亨利三世1257年发行的金便士,法国路易九世在1266年和腓力四世在1303年分别发行的埃居币(écu)。

但国王们大都将这些金币都用作捐献或馈赠的礼品,铸造量不大。

一直到14世纪,继弗罗林、杜卡特这些国际金币风行很久之后,较为成功的国家金币才逐渐出现。

路易九世1266年发行的最早的法国埃居金币,écu一词源于拉丁语scutum,意思是盾牌,得名于金币上法国王室的盾形纹章。

西班牙、葡萄牙的埃斯库多(escudo)和意大利的斯库多(scudo)金币都来源于此

1337年,英法百年战争爆发,为了扩充战备,收买盟友,法国国王腓力六世和英国国王爱德华三世都大肆撒钱,唯恐在金币外交上落后。法国自腓力四世时开始,大规模的用银币换购意大利的金币,因此具有丰沛的黄金储备。就在战争开始的那一年,腓力六世发行了一种新埃居币,重4.53克,含金量0.75,价值1图尔利弗尔。这种金币在此后两年间一共铸造了整整150万枚。

英王爱德华三世没有法王的财大气粗,只能举债。他从佛罗伦萨的巴尔迪和佩鲁齐两家银行借到了175万弗罗林,其中很大一部分运到了佛兰德的瓦朗谢纳,用作给尼德兰统治者们的政治津贴。佛兰德、布拉邦、埃诺和康布雷等尼德兰邦国也正是在此时开始模仿大规模输入的埃居或弗罗林,铸造起自己的金币。

腓力六世1337年铸造的“王座埃居”( écu a la chaise)是腓力四世埃居币的翻版,但减轻了几乎一半的重量,但是因为铸造精美,依然受到广泛的欢迎。

神圣罗马帝国皇帝“巴伐利亚人”路易四世也是爱德华三世的弗罗林贿赂的对象,1339年,他用这些钱在法兰克福的帝国铸币厂开始铸造金币。随后,以莱茵区选帝侯(美因茨、科隆和特里尔大主教及莱茵行宫伯爵)为代表的帝国诸侯们纷纷效仿。最终在1354年,为了回报选侯们的支持,皇帝查理四世批准了他们的铸币权,并通过协议将他们仿造的弗罗林的标准统一起来,统称莱茵盾,简称盾(gulden,又译作古尔登)。1盾重3.54克,含金量0.98,与佛罗伦萨的弗罗林相同。

美因茨大主教拿骚的约翰发行于1400年的莱茵盾

1342年和1346年,欧洲最大的两家银行佩鲁齐和巴尔迪银行相继破产,原因之一就是爱德华三世拖欠巨额贷款造成的周转不灵。但此时赖了账的爱德华三世却在英格兰开始铸造著名的贵族金币(noble),这种金币很大,重约8克,价值6先令8便士,相当于半马克和1/3磅(英国没有经历银币的大幅贬值,因此此时磅已经比大陆的利弗尔大得多了)。贵族币反过来也影响了法国的金币,1356年,法国国王“好人”约翰二世在普瓦提埃战役中被英军俘虏,押往伦敦。英国人要求法国支付400万埃居的巨额赎金才肯释放国王。此刻,灰头土脸的法国王室的财政状况已今非昔比,不得不召开三级会议募集资金。1360年,历尽艰难之后,摄政太子查理(后来的查理五世)将征收的税款铸成名为“自由”(franc)的新币用于缴纳赎金,以期盼父亲的归来。这种金币重3.89克,参考自英国贵族币的一半,而自由币的音译就是“法郎”。

1344年爱德华三世发行的贵族金币

1356年9月19日,法国国王约翰二世和儿子安茹的路易在普瓦提埃战役中被英国的黑太子俘虏。获释后,约翰因为赎金未付完和留下做人质的儿子逃狱,出于信义又返回了英国,终老于伦敦。

发行于1360年的“自由”金币法郎,也有传说法郎之名来源于“法兰克人的国王”

此时法国已经流通了多年重量价值相仿的埃居金币,经历了数次铸造,不断调整重量和含金量之后,在1385年,国王查理六世规定,1法郎合20苏,即1利弗尔,1埃居稍多,合22苏6德涅尔。自由币此后再未重铸,但法郎作为利弗尔的代称一直流传了下来,直到法国大革命。金币埃居则持续铸造、使用了到路易十四时代,与它同时代诞生的英国贵族币,也如影随形的延续到17世纪的斯图亚特王朝。

要么是20进制,要么是10进制。而12进制也不是没有…… 但在中世纪主要是银币要操心的事。

查理曼大帝和他的儿子虔诚者路易赋予西方的制度既持久又连贯。铸造纯金的想法已经成为一个乌托邦式的梦想,金银复本位主义是一种不可能的奢侈。

罗马帝国的金币——它的名字,索里达solidus,表示不受时间或地点影响的可靠性——只是少数有学问的教士心中的一个记忆。即使是三分之一索里达的特雷斯金币triens,也变得越来越稀少,它们被囤积、熔化或出口。

要了解金银复本位制,或者说,由于黄金的短缺,我们有必要先了解单一的银币体系。

结果是,不用黄金支付,而是用上好的银币支付。

虔诚者路易在825年左右下达了严格的命令,即240枚这样的硬币应该为一磅重的银子(相当于现代的490克)铸造。因此,一个旦尼尔(denier)的重量约为2克。

865年的第一次贬值是秃头查理的杰作。旦尼尔银币变得更轻了,一磅银的硬币被铸造了264枚。然而,说一“磅”(livre)相当于240旦尼尔的习惯仍然存在。因此,货币“镑”诞生了,不再与磅有任何关系。

在圣路易时期遇到的也是这种镑,当时法兰西王国的皇家铸币厂铸造了图尔旦尼尔——在图尔铸造,兑换比率为217枚硬币兑1马克[1],或434枚硬币兑1磅重,其合金为3.75纯银。

就这样,这种旦尼尔被纳入了一个体系,即12个旦尼尔为1苏,20苏为1“镑”。

至少在法国北部,人人都知道图尔的旦尼尔。但是,有多少种旦尼尔,就有多少个铸币厂,而且这些旦尼尔随着加洛林王朝的崩溃而成倍增加。

例如,在法国,只有货币兑换商能够与来自巴黎、图卢兹、梅尔盖伊、普罗旺斯以及其他建立了铸币厂的城镇的不同兑换商打交道。在巴黎,众所周知,5个图尔旦尼尔值4个巴黎旦尼尔。

即使这是一个连贯的系统,其基础也是不稳固的。白银短缺,只有少数几个矿场,而且这些矿场的开发程度普遍不高。加洛林王朝建立的单金属本位制多少有点责任:在支付手段短缺期间一直使用单一的银币——是有现实原因的。

两三个世纪以来,这种制度似乎与扩张齐头并进。矿区的开发又开始了,因为需要而重新焕发了活力。从960年起,戈斯拉尔附近的哈尔茨山脉的矿藏大量出产铜和银。在加洛林时代被关闭的矿场被重新打开,新的技术,如使用水车来驱动排水泵和绞盘,弥补了随着旧的奴隶制的结束而失去的一些利润。在阿尔卑斯山、孚日山和汝拉山,银矿的开采速度与铜和铅的开采速度相同。

但这一切都不足以维持货币经济的回归,自第二个千年开始,人口的增加刺激了货币经济的发展,城市商人的形象是最明显的代表。露天开采的银矿产量很小,而金币的囤积继续阻碍了货币流通的扩张。

银被用来为贵族和教堂制作餐桌器皿、酒杯和圣骨盒,造成铸币厂的严重短缺。另一种不太明显的囤积方式是埋藏钱币。在需要的情况下,总是有可能熔化十字架和酒杯、高脚杯或装饰扣。但只要这些物品被保存起来以备不时之需,贵金属就不能以硬币的形式流通。

一个经济水平不断扩大,但却没有系统支付手段的经济意味着通货膨胀——银币因银重量逐步减少而贬值,从而致使“物价上涨”。

在虔诚者路易时代,大约820年,旦尼尔重达两克的纯银。1000年左右,卡佩王朝早期的旦尼尔重达1.5克,而且仍然是由纯银制成。但是,黑心的贵族们已经准备发行含银量较小的假币,但只有专业的货币兑换商才能发现。

货币战争开始了,几个世纪以来,这场战争都是试图通过提供更好的汇率来吸引邻国的贵金属。然后,人们可以通过在合金上作弊来弥补自己的损失。 “劣币驱逐良币”已然为人所知。

一个半世纪后,在香槟集市的高峰期,法国国王的旦尼尔是由一种只含一半银的合金制成的。即便如此,这块硬币的明显重量——现在只有1.27克——也未能掩盖这样一个事实,即它现在只含有0.64克纯银。在这个制度的最低点,大约在1240年,那时图尔的旦尼尔只含有0.35克纯银。通货膨胀使加洛林王朝的旦尼尔被蚕食了83%。

此时已人尽皆知:银币变成了黑色。

因此,我们可以想象,当偿还债务和在欧洲范围内进行奢侈品交易时,一袋袋的金属带到了大集市。当地租开始以现金支付时,农民的地租可能采取一袋铸币的形式。香槟的女伯爵花了三公担(300公斤)的黑币——一整车——来购买腓力二世面对城镇起义时的中立态度。

黑币如此之多,我们可以想象,一车羊毛、一车香料、一车琥珀的金属重量。

到十三世纪,西方开始感到需要货币“增值”,而不是简单地将一大堆黑币放在秤盘上。

但在当时,人们很容易混淆这两种不足的表达:单金属本位制(即全都是银币)和单一面额(只有旦尼尔)。我们需要搞清楚,是什么原因导致一个货币体系放弃了这两个基本要素,这个体系如此适合于800年左右的它创立的时期,却如此明显不适合13世纪初的需要。

西方国家首先攻击单一面额,这是一个明智的决定。称量、携带、估计和计算如此多的贬值金属是一种浪费。运送铅或支付巨额费用似乎很荒唐,也就是现在主要贸易中使用的大量劣质金属。十三世纪的伟大改革,也是迄今为止最好的改革,是“重币”,即格罗斯gros。它代表了查理曼大帝时代的回归。

佛罗伦萨也谨慎地推出了索尔多soldo,换句话说,这是四个世纪以来从未见过的东西:一个真正的硬币,价值一个单位,12旦尼尔兑换一个索尔多。

新的硬币是一种银币,但它是一种“重币”。

至此,问题的关键来了:黄金和白银之间的比率关系是怎样的?

在一个完全基于白银的货币体系中,黄金和其他商品一样,有一个商业汇率。众所周知,一重量单位的黄金大约相当于其重量的12倍的白银。这就是古代金银复本位制的货币比率——金币,苏勒德斯solidus,价值12个银币,即12第纳里denarii——这就是为什么价值12旦尼尔的苏成为货币单位和标准,而不管旦尼尔的纯银含量如何。

当然,也有一些人指出,12是一个神圣的数字。有十二个使徒,但一年中也有十二个月。十二是事物的自然秩序的算术表达之一。因此,1250年代,有人采用了12这个比例,因为那些人得出结论,金币不一定只是拜占庭皇帝或哈里发的特权。

圣路易则决定铸造一种新的重银币。这就是1266年的格罗斯旦尼尔,价值12图尔旦尼尔deniers tournois。

几百年来,图尔的苏一直是一种记账货币[2]——实际使用的硬币的理论倍数,现在它终于成为现实。

这些硬币自然是纯银的,而原来的旦尼尔的纯度却越来越低。因此,没有人会一直使用苏和旦尼尔之间的简单算术关系。从13世纪开始,格罗斯旦尼尔总是以58枚硬币兑换1马克(重量约为8盎司)纯银的比率铸造——开始被视为相当于15旦尼尔。

格罗斯旦尼尔gros不再是(12倍的)苏了。因为12旦尼尔的苏和20苏的利弗尔livre ,这个货币体系仍然是理想的比例,在实际流通和日常使用中,各不相同的硬币在任何时候都可以参照这个比例进行支付,而且其比率由货币市场的情况决定。

导致重银币的同样原因也导致了金币的出现。

从含银70%或75%的黑色硬币到纯银硬币,有必要增加硬币的重量,以达到1:12的比例,即苏和旦尼尔的比例。圣路易的铸币师用一合金马克铸造了220个图尔的旦尼尔,但用一纯银马克只铸造了58个格罗斯旦尼尔。12枚1.11克的黑金属硬币值一枚4.22克的“重”硬币。转向黄金——或者说,回归黄金——意味着再次乘以12,但重量没有任何增加。

最后,在国际贸易的世界里,终于可以不用满载着一袋袋或一车车的硬币来结算了。

1266年,圣路易又推出了“一埃居的金旦尼尔”,其重量与格罗斯旦尼尔相同。这种新硬币的名称本身就表明,人们习惯于认为除了旦尼尔之外没有其他硬币,因此所有硬币都是旦尼尔。因为旦尼尔denier(来自拉丁文denarius)的意思只是“硬币”而已,也就是印有这个或那个头像的旦尼尔。

这种金币必须有一个比率:金埃居的价值是10图尔苏。换句话说,黄金的价值被设定为白银的十倍。

统治者应该有权利垄断硬币的发行和铸造利润,这是为了公共利益而规定的。这项权利包括在“公共利益”需要的情况下“更新”或重估货币价值。在实践中,如果贵金属的商业价格偏离了硬币的面值,以至于有投机的风险,以及黄金或白银流失到估值不同的其他地区,就必须“更新”(重估价值)货币。

“更新”意味着纠正。当老百姓认为王子兑换货币是为了从新铸币中获得直接收益时,他们就错了。

事实上,在消息灵通的商业圈中,投机行为并不少见,偶尔也有投机者的利益左右了王子做出的某项决定的情况。但是,这种变化在大多数情况下是在紧要关头时候发生的,即由硬币短缺引起的危机。王子改变汇率比人们当时想象的要频繁得多,甚至超过消息灵通的商人的想象,因为王子没有其他选择,因为货币市场需要它,因为他必须为国家提供支付手段。

圣路易进行的改革受到了来自亚里士多德和托马斯·阿奎那以及罗马法的原则的启发。王室钱币有一个高于其他所有钱币的特权:国王的钱币在整个王国都有一个强制性的汇率,而贵族和教会成员的钱币只适用于他们自己的领土。这意味着,在一个因腓力二世的征服而大大扩展的王国里,国王的钱币是——或应该是——唯一的钱币。贵族们被禁止铸造任何硬币,除了那些被习俗认可的硬币,其效果是迫使这些属于公爵、伯爵、主教和修道院的铸币厂只铸造旧式的旦尼尔,这些硬币很快就只能用于兑换新币。

这些规定伴随着实际的政治情况。为了统一铸币权,卡佩王朝的国王们开始买下任何类似于领主铸币厂的东西。早在十四世纪初,法国的皇家硬币就在很大程度上取代了其他硬币。然而,在百年战争期间,各公国的力量不断增强,这对圣路易的立法产生了不利影响。现在,勃艮第、佛兰德、布列塔尼和其他一些国家——更不用说兰开斯特的阿基坦了——开始铸造国王为自己保留的各种金银币。这时,不再像12世纪时那样,有各种不同的旦尼尔,如托尔萨旦尼尔或普罗旺斯旦尼。现在轮到布列塔尼的“金骑士”、佛兰德的金骑士、和圭亚那的埃居。

尽管如此,金银复本位制终于在欧洲建立起来了。匈牙利在1308年和波西米亚在1325年实现了这一目标。1340年在吕贝克铸造了金币。只有波兰和瑞典不得不等到16世纪。

相关文章:

古代欧洲货币汇率是怎么计算的?最后,到了我们的思考环节。如果我们穿越到中世纪,有这么多种货币,光会计算是不行的。还没等我们赚到钱,一不小心就上当受骗了。所以,我的建议是,老老实实去找货币兑换商吧,在哪儿?当然是在城市最显眼的地方啦。

开丰新闻

联系我们

公司名称: 开丰娱乐-开丰五金配件机电公司

手 机: 13800000000

电 话: 400-123-4567

邮 箱: admin@youweb.com

地 址: 广东省广州市天河区88号